祝い群(1016)なす、

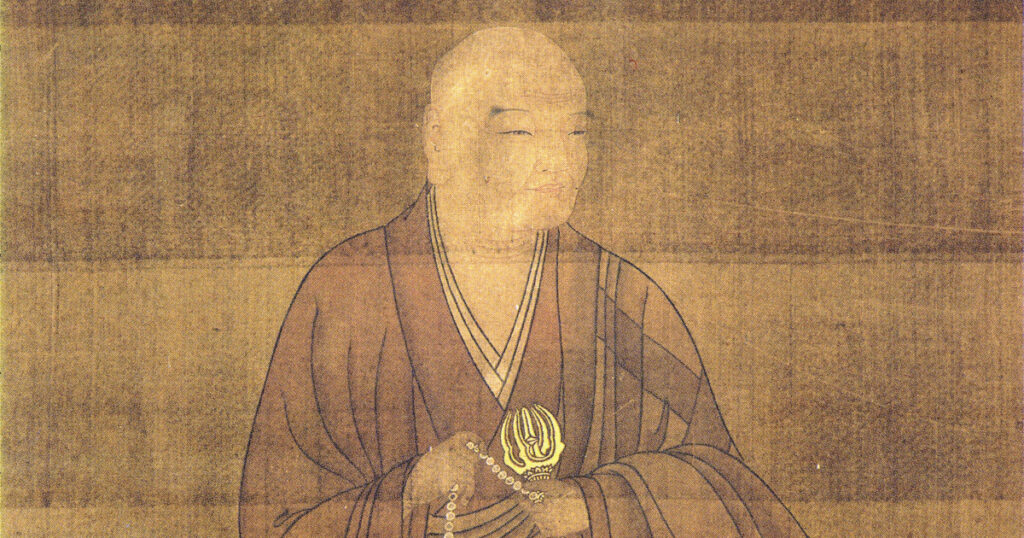

この記事では、藤原道長について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。

藤原道長の系譜

兼通と兼家の兄弟の争い

藤原

その地位は、子の藤原

藤原道隆

990年、藤原

道隆は、娘の

995年に、道隆が亡くなると、その子・藤原

しかし、一条天皇の不興を買ってしまい願いは叶いませんでした。

七日関白、道兼

兄・藤原道隆の死後、一条天皇の関白に就いたのが、その弟の藤原

しかし、道兼はわずか7日で病死してしまい、「

この出来事により、伊周と道長の間で激しい権力争いが勃発します。

道長のライバル ― 藤原伊周と藤原隆家

道長の最大の政敵が、兄・

彼らは若くして才能を認められ、道長にとっては脅威でした。

花山法皇 襲撃事件

特に伊周は、当初は有力な後継候補でしたが、

藤原

これにより、道長が藤原氏の実権を完全に掌握することになります。

道長、摂政となる

道長は娘・

やがて中宮彰子の子である

こうして1016年、藤原道長は後一条天皇の摂政に就任します。

摂政の地位に就いたことで、道長は政権の頂点に立ちます。

氏長者 ― 藤原氏の統率者

道長は、藤原氏全体の統率者である「

藤原氏の氏長者は、

興福寺

興福寺は、藤原氏の

春日神社

春日神社は、藤原氏の

勧学院

勧学院は、藤原氏の

法成寺の建立

道長は自らの権威を示すために、多くの文化・宗教事業にも力を入れました。

その代表が、1020年に完成した大寺院

御堂関白の異名

これはのちに「

こうした事業は、貴族文化の発展にも大きく貢献しました。

摂関政治の最盛期

藤原道長の時代は、摂関政治が最も栄えた時期とされます。

道長の4人の娘たちは次々と天皇の妃となり、皇族との結びつきを強めました。

- 長女・

彰子 … 一条天皇の妃 - 次女・

姸子 … 三条天皇の妃 - 三女・

威子 … 後一条天皇の妃 - 六女・

嬉子 … 御朱雀天皇の妃

小右記 ― 望月の歌

また、右大臣の藤原

此の世をば我が世とぞ思ふ望月の かけたることも無しと思へば

(この世は私のためにあるようだ。満月のように欠けている部分がないのだから。)

関連年表

平安時代、中期(901〜1068年)の歴史は、次の通りです。

| 年号 | 出来事 |

|---|---|

| 901年 | 日本三代実録の撰進 |

| 902年 | 延喜の荘園整理令 |

| 905年 | 古今和歌集の成立 |

| 907年 | 唐の滅亡 |

| 914年 | 意見封事十二箇条の提出 |

| 916年 | 遼の建国 |

| 918年 | 高麗の建国 |

| 926年 | 渤海の滅亡 |

| 935年 | 平将門の乱 |

| 935年 | 新羅の滅亡 |

| 936年 | 高麗の朝鮮半島の統一 |

| 938年 | 空也、念仏を説く |

| 939年 | 藤原純友の乱 |

| 958年 | 乾元大宝の鋳造(最後の皇朝十二銭) |

| 960年 | 北宋の建国 |

| 969年 | 安和の変 |

| 958年 | 往生要集が著される |

| 988年 | 尾張国郡司百姓等解で藤原元命が訴えられる |

| 993年 | 天台宗、山門派と寺門派に分裂 |

| 1016年 | 藤原道長の摂政就任 |

| 1019年 | 刀伊の入寇 |

| 1020年 | 法成寺の建立 |

| 1028年 | 平忠常の乱 |

| 1045年 | 寛徳の荘園整理令 |

| 1051年 | 前九年の役 |

| 1053年 | 平等院鳳凰堂の建立 |

| 1068年 | 後三条天皇の即位 |