この記事では、邪馬台国と魏との外交関係を整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。

倭国大乱 ― 乱れる倭国

2世紀後半の日本列島は、各地に小国が点在し、互いに争いを繰り返していました。

『

邪馬台国の女王 卑弥呼

この混乱を収めるために邪馬台国の女王として人々が推戴されたのが、卑弥呼です。

卑弥呼は、

男弟との分業体制

また、政治は

男弟は実際の政務を担当し、卑弥呼は宗教的権威として君臨するという分業体制でした。

身分制度

邪馬台国の身分制度には以下のようなものがありました。

大人 :支配者階級下戸 :非支配者階級一大卒 :同盟国の監督官大倭 :市場の監督官

卑弥呼、魏に使いを送る(239年)

239年、卑弥呼は当時、中国大陸で勢力の強かった魏に、

帯方郡を通じた外交

この遣使は、朝鮮半島の

帯方郡は魏が朝鮮半島に設置した郡で、日本と中国大陸を結ぶ重要な中継地点でした。

使者として派遣された

親魏倭王の称号

これに対し、

邪馬台国の使者と会ったのは、第2代皇帝である

代替わりのタイミングであったため、説が別れています。

親魏倭王とは何か?

「

この称号を得たということは、魏の政治的な後ろ盾を得た意味合いを持ちました。

魏に遣いを送った理由

邪馬台国が魏に遣いを送ったのは、魏の支援を得ることで、対立する

また、魏の権威を背景に国内外での政治的地位を強化しようとしました。

三角縁神獣鏡

卑弥呼が、魏から下賜された銅鏡は、日本各地の古墳から発見される「

この鏡の発見の分布は、邪馬台国の勢力範囲や影響力を示す可能性があります。

卑弥呼の死

卑弥呼の死後、大きな墓が造られ、

その後、邪馬台国では一時的に男の王が立てられましたが、国内が再び混乱しました。

壱与の擁立

国内の混乱を治めるため、卑弥呼の

魏志倭人伝

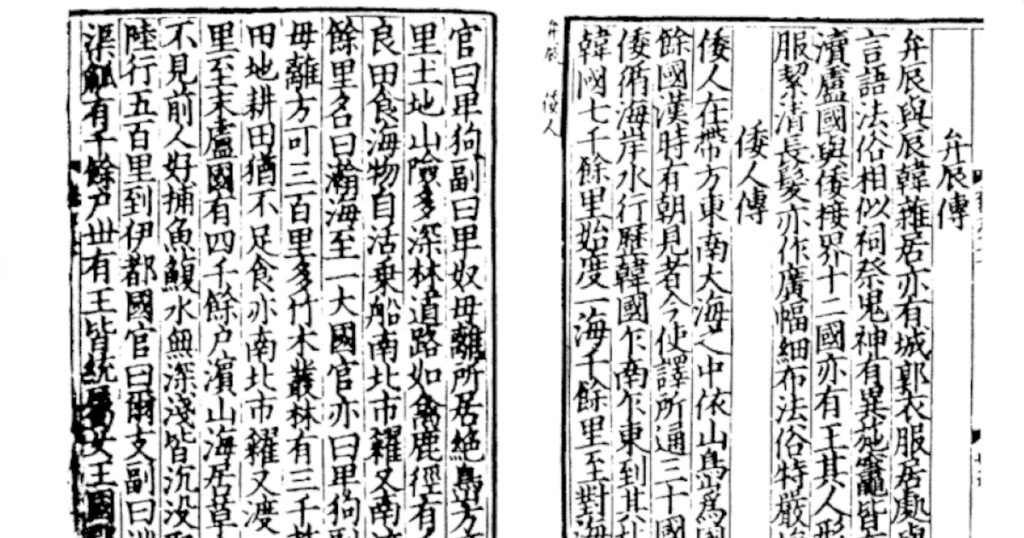

卑弥呼や邪馬台国に関する記録は、中国(晋)の歴史家の

魏志の中の倭人に関する記述部分を『魏志倭人伝』と呼んでいます。

邪馬台国論争

『魏志倭人伝』には「魏の都・洛陽からの行程」が詳細に記録されており、それを手がかりに「邪馬台国はどこにあったのか?」という議論が続いています。

有名なものに、九州説、近畿説、邪馬台国

九州説

九州説は、邪馬台国が九州地方にあったとする説です。

九州説では、福岡県や佐賀県の

近畿説

Copyright © 地図・空中写真閲覧サービス 国土地理院, Attribution, ウィキメディア・コモンズ経由で

近畿説は、邪馬台国が近畿地方にあったとする説です。

近畿説では、奈良県の

邪馬台国東遷説

邪馬台国

理解を深めるQ&A

よくある質問を通して、学びをさらに深めよう!

関連年表

| 年号 | 出来事 |

|---|---|

| 25年 | 光武帝が後漢を建国 |

| 57年 | 奴国王、光武帝より金印を授かる |

| 107年 | 帥升、後漢に生口を献上 |

| 184年 | 黄巾の乱 |

| 220年 | 魏の建国 |

| 239年 | 卑弥呼、魏に遣使 |

| 265年 | 西晋の建国 |

| 266年 | 壱与、西晋に遣使 |

| 304年 | 五胡十六国時代の始まり |

| 350年頃 | ヤマト政権の日本国内統一 |

| 391年 | 倭の朝鮮出兵 |

| 420年 | 宋の建国 |

| 478年 | 倭王武、宋に遣使 |