崇仏派の蘇我馬子は、排仏派の物部守屋を丁未の乱で滅ぼしました。

この乱により、物部氏が滅ぼされ、蘇我氏の権力が確立される契機になりました。

この記事では、仏教伝来によって生じた蘇我氏と物部氏の対立を整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。

目次

仏教をめぐる対立

538年(552年とも)に仏教が、百済から日本へ伝来すると、有力豪族の蘇我氏と物部氏が真っ向から対立しました。

あわせて読みたい

538年 仏教の伝来

語呂合わせ 百済から、仏教が御参拝(538)(戊午説) 語呂合わせ 午後に(552)、仏教が伝来(壬申説) 覚え方 552年の仏教の伝来(壬申説)は、752年の大仏開眼供養の…

崇仏派の蘇我氏

崇仏派(仏教推進派)の蘇我氏は、仏教を積極的に受容し、大陸文化を取り入れ、天皇を支える強い中央集権体制を志向しました。

排仏派の物部氏

排仏派(仏教反対派)の物部氏は、伝統的な神道を重視し、仏教を「外国の神」として排除しようとしました。

用明天皇の死

585年に即位した用明天皇は、崇仏派の蘇我氏の支持を受けていました。

しかし、わずか2年後の587年に病気で崩御してしまいます。

この時、用明天皇は病気平癒のために仏教に頼ろうとしましたが、物部守屋が強く反対したため、宮中の対立はさらに深刻化しました。

用明天皇は、聖徳太子の父親です。

皇位継承問題

用明天皇の死後、皇位継承を巡って蘇我馬子と物部守屋の対立が決定的となります。

蘇我馬子は泊瀬部皇子(のちの崇峻天皇)を、物部守屋は穴穂部皇子を推戴しました。

丁未の乱 ― 蘇我馬子と物部守屋が激突

587年、ついに蘇我馬子と物部守屋の間で武力衝突が始まりました。

この年の干支が「丁未」であることから、「丁未の乱」と呼ばれています。

蘇我馬子は厩戸王(聖徳太子)と結び、物部守屋の拠点へ進軍しました。

激戦の最中、物部守屋は弓矢で討ち取られ、物部氏は滅亡しました。

蘇我氏の台頭

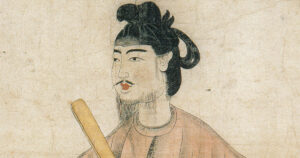

蘇我馬子

蘇我馬子

蘇我馬子は、物部氏を滅ぼしたことで、朝廷における最大の権力者となりました。

馬子は泊瀬部皇子を崇峻天皇として即位させましたが、天皇が蘇我氏に批判的な態度を示すと、592年に暗殺してしまいます。

あわせて読みたい

592年 崇峻天皇の暗殺

語呂合わせ ごく普(592)通に、崇峻天皇の暗殺 蘇我馬子に暗殺されました。 この記事では、丁未の乱の後に生じた蘇我馬子と崇峻天皇の対立を整理し、高校日本史で問わ…

仏教の受容が決定的に

物部氏の滅亡によって、日本における仏教受容が決定的になりました。

以後、国家として仏教を保護し、蘇我氏や聖徳太子によって仏教の普及が進められました。

飛鳥寺(法興寺)の建立

飛鳥寺(法興寺)の模型

飛鳥寺(法興寺)の模型

蘇我馬子は、仏教寺院の建立を積極的に進め、588年には飛鳥寺(法興寺)の建立を開始しました。

これは日本初の仏教寺院とされています。

飛鳥寺は、その後、平城京に移り元興寺と名称が変わることになります。

あわせて読みたい

710年 平城京へ遷都

語呂合わせ 南都 平城京です。 藤原京から遷都されました。 この遷都によって、奈良時代(710-794年)が始まりました。 この記事では、藤原京から平城京への遷都につい…

飛鳥寺 釈迦如来像

609年には、鞍作鳥(止利仏師)によって、飛鳥寺釈迦如来像が製作されます。

飛鳥寺の釈迦如来像は現存する日本最古の仏像です。

飛鳥大仏ともいいます。

四天王寺の建立

四天王寺

四天王寺

厩戸王(聖徳太子)は、物部守屋と戦うにあたり、四天王の像を作り、「もしこの戦いに勝てば四天王を安置する寺を建てる」ことを誓ったといいます。

丁未の乱に勝利後、約束通り、四天王を祀る四天王寺(大阪府)を建立しました。

あわせて読みたい

593年 聖徳太子の摂政

語呂合わせ 国民(593)歓迎、聖徳太子の摂政 崇峻として国政を担当させました。 推古天皇は、女性初の天皇です。 聖徳太子は、蘇我馬子とともに国政改革に着手し、中央…

理解を深めるQ&A

よくある質問を通して、学びをさらに深めよう!

丁未の乱の原因は?

蘇我氏と物部氏の仏教受容をめぐる対立に用明天皇の後継者争いが重なったことが原因です。

丁未の乱は誰と誰の戦いですか?

蘇我馬子と物部守屋の戦いです。崇仏派の蘇我馬子が勝利しました。

日本初の仏教寺院は?

飛鳥寺(法興寺)です。

蘇我馬子によって建立されました。

現存する日本最古の仏像は?

飛鳥寺釈迦如来像です。

609年に、鞍作鳥(止利仏師)によって製作されました。

四天王寺はなぜ建てられたのですか?

聖徳太子が、四天王に戦勝祈願し、丁未の乱に勝利したことへの感謝として建立されました。

関連年表

スクロールできます