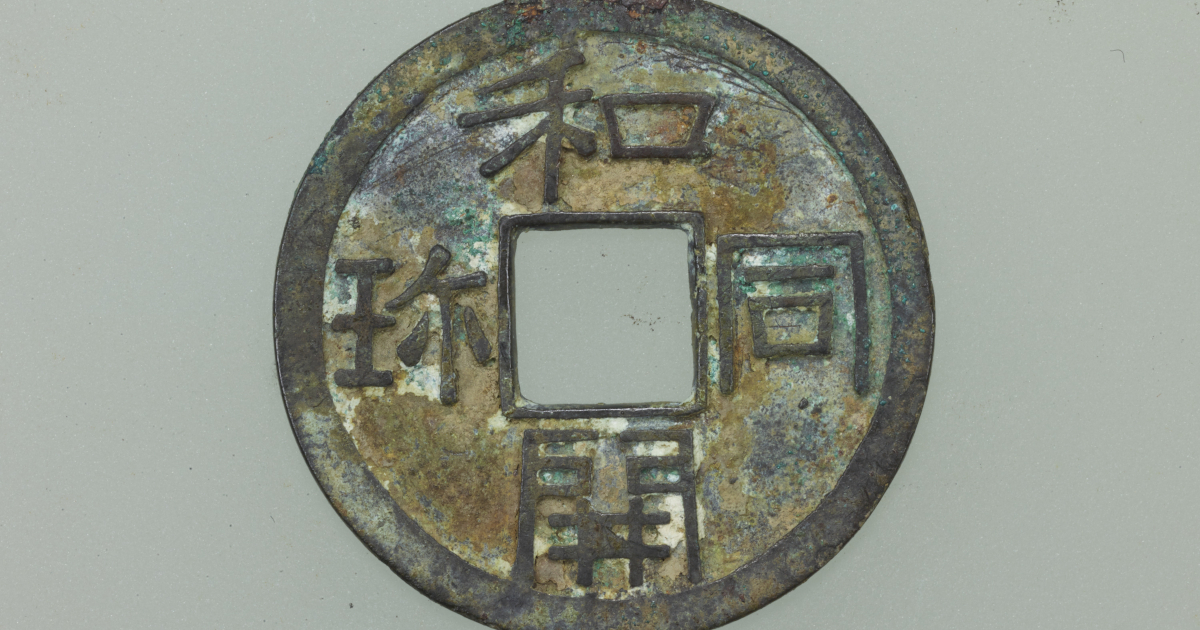

「国立文化財機構所蔵品統合検索システム」(和同開珎)を加工して作成

名を焼(708)く、

708年の

- 708年 和同開珎(最初の

皇朝十二銭 ) - 958年 乾元大宝(最後の皇朝十二銭)

この記事では、和同開珎について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。

和同開珎とは

この銅銭は、中央に正方形の穴が開いた円形の形状をしており、表面には「和同開珎」の4文字が刻まれています。

参考:富本銭

なお、従来、日本最古の貨幣は和同開珎とされてきましたが、1999年の

きっかけは銅の発見

和同開珎鋳造のきっかけとなったのは、708年の

これが朝廷に報告され、和同開珎の鋳造が決定されました。

元明天皇

和同開珎の鋳造を命じたのは、

元明天皇は、夫である

唐の開元通宝がモデル

和同開珎は、

唐は当時の東アジアの政治・文化の中心地であり、日本も積極的に唐の制度や文化を取り入れていました。

貨幣制度の導入も、その一環でした。

最初の皇朝十二銭

和同開珎は、最初の皇朝十二銭です。

鋳銭司で鋳造

和同開珎は、

貨幣の流通は限定的

和同開珎の導入は、日本の経済の仕組みに大きな変化をもたらしました。

それまでの物々交換の経済から、貨幣経済への移行が始まったのです。

朝廷によって貨幣の流通が奨励され、平城京の造営に雇った人々への給料としても用いられました。

しかし、和同開珎の普及は都市部が中心で、農村部では依然として物々交換が主流でした。