唐の僧である

この記事では、鑑真の来日について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。

鑑真来日の背景

鑑真は、日本の仏教史において極めて重要な人物です。

しかし、なぜ中国の僧が遠く離れた日本まで来る必要があったのでしょうか?

僧尼令

奈良時代の日本では、

僧と尼は、民間への布教が禁じられる一方で、

私度僧の発生

この人頭税の免除を目当てに、

これは、当時の日本では、僧侶になるための正式な手続きである

このため、

唐の僧・鑑真

鑑真は、唐・揚州の

律宗

律宗とは、戒律を重視する仏教の宗派です。

戒律は、僧侶が守るべき規則や修行方法を厳格に定めたものです。

日本からの招聘

742年、遣唐使として中国に派遣されていた僧侶たちが、鑑真のもとを訪れ、授戒師として鑑真に来日を要請しました。

この要請を聞いた鑑真は、弟子たちが反対する中で「仏法のためならば命を惜しまない」と決意を固めました。

5度の失敗と失明

743年から10年間、鑑真は日本渡航を5回試みましたが、すべて失敗に終わりました。

唐の役人に阻止され、嵐に遭い、海賊に襲われ、時には海南島まで流されることもありました。

また、鑑真は、長年の苦労と病気により失明してしまいます。

6度目の正直 ― ついに日本へ

753年、6度目の挑戦でついに鑑真は日本の土を踏みました。

その後、

授戒制度の整備

鑑真の来日によって授戒制度が整備されることになります。

授戒を行うための

- 大和の

東大寺 (奈良県) ― 中央戒壇 下野 の薬師寺 (栃木県) ― 東戒壇筑紫 の観世音寺 (福岡県) ― 西戒壇

これらの戒壇で正式な授戒を受けなければ、真の僧として認められないという制度が確立されました。

これにより私度僧の問題が改善されました。

大和の東大寺

754年に東大寺に戒壇が設けられ、

下野の薬師寺

のちに

筑紫の観世音寺

のちに

唐招提寺の建立

759年、鑑真のための寺院として

鑑真が律宗の教えを広めるための拠点となりました。

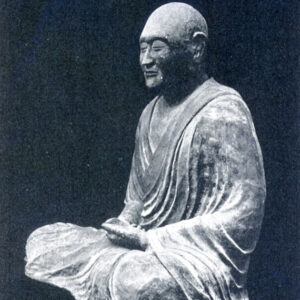

鑑真像

唐招提寺の鑑真像は、鑑真の晩年の姿を仏像にしたものだといわれています。