語呂合わせ

早々(888)と諫める、阿衡の紛議

阿衡の紛議(阿衡事件)は、藤原基経が関白に任命された際の勅書に記された「阿衡」の位が名ばかりの職であると、基経が抗議した事件です。

勅書の起草者である橘広相が処罰されました。

この記事では、阿衡の紛議について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。

目次

藤原基経の関白就任

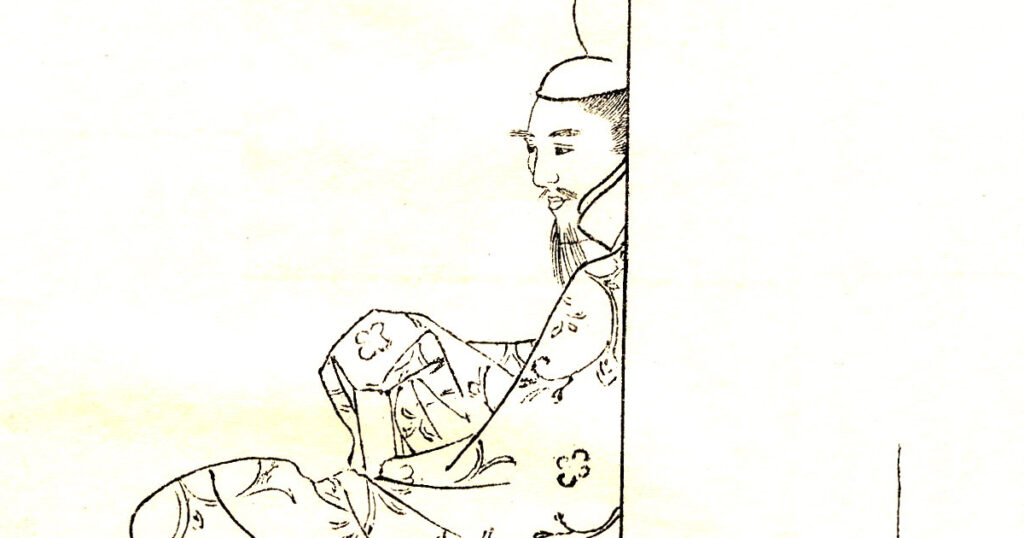

藤原基経

藤原基経

宇多天皇の即位と共に、藤原基経は、正式な関白の位につきます。

関白とは、成人した天皇を補佐しながら政治を行う最高権力者のことです。

あわせて読みたい

884年 藤原基経、事実上の関白就任

語呂合わせ はやし(884)たてられ、藤原就任 藤原として政治を動かすようになりました。 この記事では、藤原基経の事実上の関白就任について整理し、高校日本史で問わ…

宇多天皇

宇多天皇

宇多天皇

宇多天皇(源定省)は、源姓が与えられ臣籍降下されていましたが、父の光孝天皇の願いにより天皇として即位することになりました。

母親が藤原氏出身ではなかったため、藤原基経との繋がりは強くありませんでした。

阿衡の紛議

888年、宇多天皇が藤原基経を関白に任命する際の勅書が問題の発端となりました。

勅書の起草者は、橘広相です。

橘広相は、勅書の中で藤原基経のことを「阿衡」と表現しました。

これが大問題となったのです。

藤原基経は「阿衡」という表現に激怒し、関白の職務を放棄してしまいました。

阿衡とは

阿衡とは、古代中国の官職で職務をもたない最高位の位とされました。

元々は、殷の湯王が宰相の伊尹を阿衡と称したところからきています。

起草者、橘広相

起草者の橘広相は、宇多天皇の側近で学者でもありました。

菅原道真の調停

菅原道真

菅原道真

この深刻な政治的危機を解決したのが、菅原道真でした。

道真は、「阿衡」の本来の意味を調べ、この語が決して基経を軽んじるものではないことを論証しました。

菅原道真の説得により、藤原基経は関白職に復帰し、政治的混乱は収束しました。

基経の死と菅原道真の抜擢

阿衡の紛議から3年後の891年、藤原基経が死去します。

これにより政治情勢は大きく変化します。

宇多天皇は、阿衡の紛議で調停役を果たした菅原道真を重用し、蔵人頭へ異例の大抜擢を行いました。

蔵人頭は、天皇の機密事項を扱う令外官です。

しかし、この道真の抜擢は後に藤原時平との対立を生み、昌泰の変(901年)へとつながっていくことになります。

あわせて読みたい

901年 昌泰の変

語呂合わせ 苦を一(901)身に背負う道真、昌泰の変 昌泰された事件です。 この記事では、昌泰の変について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解…