PHGCOM, anonymous Japanese painter 8-9th century, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

舒明天皇は、630年に犬上御田鍬を第1回遣唐使として派遣しました。

この記事では、遣唐使の派遣について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。

目次

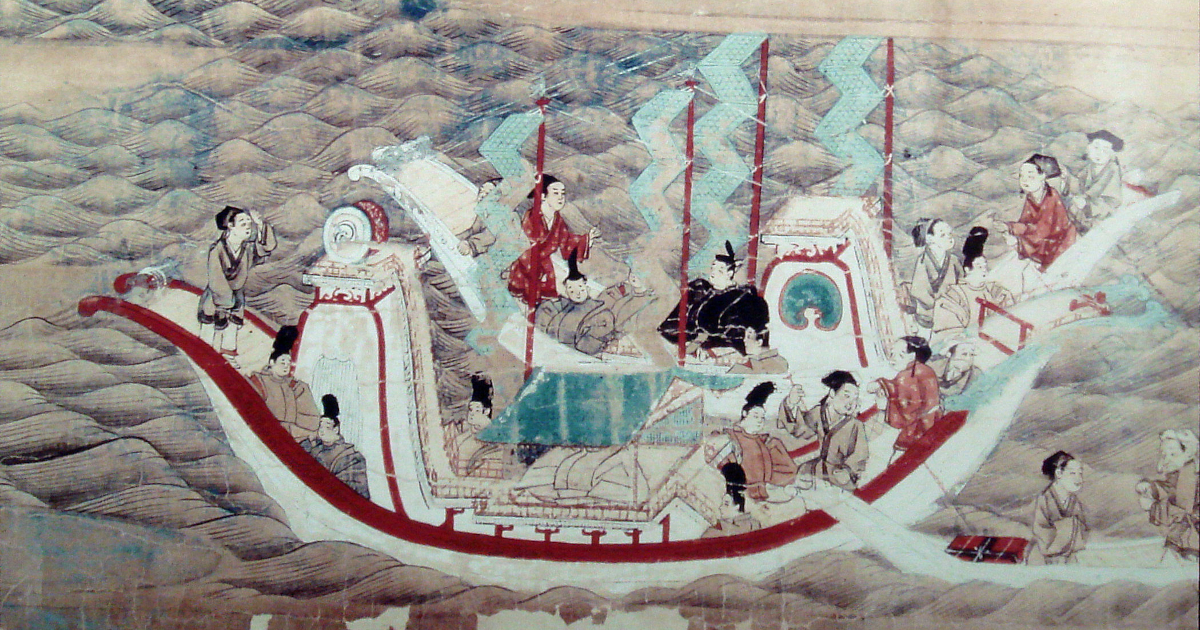

遣唐使とは

復元された遣唐使船

復元された遣唐使船

遣唐使とは、日本が中国の唐王朝に派遣した外交使節団のことです。

630年の遣唐使では、舒明天皇の命を受けた犬上御田鍬が派遣されました。

遣唐使以前の状況

630年以前、日本は中国の隋に対して「遣隋使」を派遣していました。

有名な聖徳太子の「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す」の国書は、607年の遣隋使の際のものです。

しかし、618年に隋が滅亡し、新たに唐が建国されたため、日本は新しい王朝との関係構築が必要になったのです。

あわせて読みたい

618年 唐の建国

語呂合わせ 浪費莫(618)大、唐の建国 山西の豪族の李淵を建国しました。 李淵は、隋のいとこです。 隋の衰退 隋の2代皇帝である煬帝の失政や過度の土木事業(大運河の…

舒明天皇の即位

630年の遣唐使派遣を命じたのは、舒明天皇でした。

舒明天皇は第34代天皇で、推古天皇の後を継いで即位しました。

この時期の日本は、蘇我氏が実権を握る時代でしたが、舒明天皇は比較的積極的な外交政策を展開しました。

唐との関係構築は、国内の政治的安定と国際的地位の向上を図る重要な政策だったのです。

唐の建国と東アジア情勢

一方、中国では618年に唐が建国され、2代皇帝太宗(李世民)の時代に入っていました。

太宗は「貞観の治」と呼ばれる善政を敷き、唐は東アジア最大の強国として君臨していました。

この時期の唐は、周辺諸国からの朝貢を積極的に受け入れており、日本にとっても外交関係を結ぶ絶好のタイミングでした。

あわせて読みたい

627年 貞観の治

語呂合わせ 無二な(627)政治の、貞観の治 貞観)の治世のことをいいます。 玄武門の変 李淵の変で殺害し、父親の李淵からも実権を奪いました。 その後、李世民は唐の…

犬上御田鍬の活躍

630年の第1回遣唐使の大使を務めたのが、犬上御田鍬です。

犬上御田鍬は以前、614年の遣隋使で隋に渡った経験があり、この重要な初回使節の大使に任命されました。

唐の太宗への謁見

犬上御田鍬率いる遣唐使一行は、唐の太宗への謁見を果たしました。

この謁見により、日本と唐の正式な外交関係が成立し、以後約260年間にわたって遣唐使の派遣が続くことになったのです。

遣唐使の代表的な人物

その後の遣唐使には、道昭(653年派遣)、山上憶良(702年派遣)、藤原宇合(717年派遣)、阿倍仲麻呂(717年派遣)、吉備真備(717年・752年派遣)、玄昉(717年派遣)、空海(804年派遣)、最澄(804年派遣)、橘逸勢(804年派遣)、円仁(838年派遣)など、日本史上の重要人物が多数含まれています。

彼らの活躍の礎となったのが、630年の第1回遣唐使だったのです。

道昭 ― 日本に法相宗を伝える

道昭は第2回遣唐使(653年)で唐に渡り、玄奘三蔵から直接仏教を学びました。

帰国後は日本に法相宗を伝え、日本仏教の発展に大きく貢献しました。

道昭は火葬された最初の日本人としても知られています。

あわせて読みたい

629年 玄奘のインド旅行

語呂合わせ 労に窮(629)する、玄奘のインド旅行 唐は、仏教の本場インドで直接、教義を学ぶために旅に出発しました。 玄奘 ― 仏法の真理を求めてインドへ 玄奘は、唐…

また、道昭は、弟子に行基がいます。

行基は、東大寺の大仏建立に貢献した人物です。

山上憶良 ― 万葉集に歌を残す歌人

山上憶良は、702年の遣唐使に参加した官人・歌人です。

万葉集に多くの歌を残し、特に「貧窮問答歌」で知られています。

唐での経験が彼の文学活動に大きな影響を与えました。

藤原宇合 ― 式家の祖

藤原宇合

藤原宇合

藤原宇合は藤原不比等の三男で、717年の遣唐使に参加しました。

帰国後は参議まで昇進し、藤原四兄弟の一人として奈良時代の政治を担いました。

式家の祖として知られ、式家からは藤原広嗣や藤原種継などの政治家を輩出しました。

スクロールできます

| 藤原四兄弟 | 特徴 |

|---|

| 藤原武智麻呂 | 長男、南家の祖、長屋王の変を主導 |

| 藤原房前 | 次男、北家の祖、後の摂関政治につながる |

| 藤原宇合 | 三男、式家の祖、遣唐使に参加 |

| 藤原麻呂 | 四男、京家の祖、政治的影響は控えめ |

あわせて読みたい

740年 藤原広嗣の乱

語呂合わせ 名、知れ(740)る、藤原広嗣の乱 藤原広嗣を排除しようとして起こした反乱です。 この記事では、藤原広嗣の乱について整理し、高校日本史で問われやすいポ…

あわせて読みたい

784年 長岡京へ遷都

語呂合わせ 納屋 覚え方 784年の長岡京へ遷都は、794年の平安京へ遷都の「10年前」である。 784年 長岡京へ遷都 794年 平安京へ遷都 長岡京天皇によって造営された都城…

阿倍仲麻呂 ― 帰国できなかった悲劇の人物

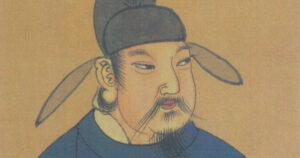

阿倍仲麻呂

阿倍仲麻呂

遣唐使として最も有名な人物の一人が阿倍仲麻呂です。

阿倍仲麻呂は、阿倍比羅夫の孫です。

あわせて読みたい

658年 蝦夷・粛慎の征討

語呂合わせ 無言でや(658)り抜く、阿倍の征討 斉明の征討を行いました。 東北経営の始まり 古代日本において、東北地方は「蝦夷の地」と呼ばれ、大和朝廷の直接的な支…

717年の第9回遣唐使として入唐し、現地では朝衡と名乗りました。

入唐とは、唐に行くことです。

科挙にも合格し、その才能を認められて唐朝に仕官しました。

唐の玄宗皇帝に仕え、李白や王維など唐の詩人とも交流しました。

あわせて読みたい

713年 開元の治

語呂合わせ 無いさ(713)悪評、開元の治 唐と呼ばれました。 開元の治 玄宗の治世を開元の治といいます。 募兵制 募兵制と呼ばれる傭兵を雇う兵制のことです。 均田制…

帰国を望みながらも結局唐で生涯を終えた悲劇の人物として知られています。

百人一首に選定される

有名な和歌「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも」は、故郷を思う心境を歌ったものとして百人一首にも収められています。

吉備真備 ― 橘諸兄政権で活躍

吉備真備

吉備真備

吉備真備は717年の遣唐使として入唐し、約17年間唐で兵学や史書などを学んだ後、734年に帰国しました。

帰国後は聖武天皇の側近として活躍し、橘諸兄政権下で重要な役割を果たしました。

玄昉 ― 仏教政策を推進

玄昉

玄昉

玄昉は法相宗の僧侶で、唐で仏教を学んだ後、帰国して聖武天皇の信任を得ました。

717年に入唐し、735年に帰国しました。

朝廷で重用され政治にも関与しましたが、藤原広嗣の乱の一因となったことでも知られています。

あわせて読みたい

740年 藤原広嗣の乱

語呂合わせ 名、知れ(740)る、藤原広嗣の乱 藤原広嗣を排除しようとして起こした反乱です。 この記事では、藤原広嗣の乱について整理し、高校日本史で問われやすいポ…

その後、藤原仲麻呂との政治的対立により、最終的には九州の大宰府で没することになりました。

空海 ― 真言宗を確立

空海

空海

平安時代初期の804年(第18回)遣唐使には、空海が派遣されています。

空海は密教を学び、806年に日本に帰国し、密教を基盤にした真言宗を確立させました。

あわせて読みたい

806年 空海、真言宗を伝える

「国立文化財機構所蔵品統合検索システム」(真言八祖像のうち空海)を加工して作成 語呂合わせ 晴れろ(806)高野 覚え方 『天才と真空』(最澄と空海の宗派) 天 = 天…

最澄 ― 天台宗を伝える

最澄

最澄

最澄は、空海らと共に804年の第18回遣唐使で唐に渡っています。

天台山で天台宗を学び、805年に帰国し、日本に天台宗を伝えました。

あわせて読みたい

805年 最澄、天台宗を伝える

語呂合わせ 晴れてご(805)縁の、天台宗 覚え方 『天才と真空』(最澄と空海の宗派) 天 = 天台宗 才 = 最澄 真 = 真言宗 空 = 空海 天台宗によって唐から日本に伝えら…

橘逸勢 ― 三筆の一人

橘逸勢は804年の遣唐使で空海・最澄と同行し、琴や書道を学んだ人物で、橘奈良麻呂の孫にあたります。

帰国後は嵯峨天皇、空海と並んで「三筆」の一人に数えられるほどの書道の名手となりました。

覚え方

『くさった、三筆』(三筆)

く = 空海

さ = 嵯峨天皇

た = 橘逸勢

しかし、承和の変(842年)に連座して伊豆に流される途中で病死するという悲劇的な最期を遂げました。

あわせて読みたい

842年 承和の変

語呂合わせ 野心に(842)燃える、承和の変 承和天皇)を皇太子にした政変です。 恒貞親王を支持した伴は流罪となりました。 この政変は、藤原北家による最初の他氏排斥…

円仁 ― 最後の遣唐使で派遣

円仁は838年の第19回遣唐使(最後の遣唐使)に参加した天台宗の僧侶です。

仏法を求めて唐の仏教の聖地を巡礼し、その経験を『入唐求法巡礼行記』に著しました。

あわせて読みたい

993年 天台宗、山門派と寺門派に分裂

語呂合わせ 泣泣が分裂 最澄は、密教に対する考え方の違いで山門派と寺門派に分裂しました。 この記事では、天台宗の分裂について整理し、高校日本史で問われやすいポイ…

遣唐使の廃止

遣唐使は838年の第19回を最後に派遣が停止されます。

894年に菅原道真が、遣唐使の廃止を建議したことで、正式に終了しました。

あわせて読みたい

894年 遣唐使の廃止

語呂合わせ 白紙 遣唐大使に任命された菅原天皇に進言しました。 宇多文化が発達しました。 この記事では、遣唐使の廃止について整理し、高校日本史で問われやすいポイ…