平将門の乱は、平将門が新皇を名乗り関東一帯で起こした反乱です。

藤原秀郷や平貞盛によって討伐され、乱は鎮圧されました。

同時期に起こった藤原純友の乱(939年)と合わせて天慶の乱と呼ばれ、朝廷の支配体制が大きく揺らいだ事件として知られています。

あわせて読みたい

939年 藤原純友の乱

語呂合わせ 雲裂く(939)勢い、藤原の乱 藤原の乱は、瀬戸内海の海賊の首領・藤原純友が起こした反乱です。 同時期に起こった平の乱と呼ばれ、朝廷の支配体制が大きく…

この記事では、平将門の乱について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。

目次

坂東の武者、平将門

平将門は、桓武天皇の子孫である桓武平氏の出身で、坂東(現在の関東地方)で勢力を持っており、下総の猿島を根拠地としていました。

平将門は、桓武天皇の孫である平高望の孫です。

若い頃は、滝口の武者として、藤原忠平に仕えて宮中の警備をしていました。

あわせて読みたい

897年 滝口の武者(滝口の武士)の設置

語呂合わせ 焼くな(897)清涼殿、滝口の武者の設置 宇多の武者(滝口の武士)と呼ばれる天皇の身辺警護のための武者たちが設置されました。 これが後の武士につながる…

一族内では所領をめぐる争いが絶えず、将門もまた内紛に巻き込まれていきます。

内紛から反乱へ

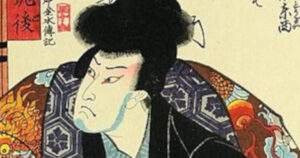

平貞盛

平貞盛

将門は、伯父の平国香やその子・平貞盛との所領争いをきっかけに武力衝突を起こしました。

平国香を殺害した後、常陸、下野、上野の国府を襲撃し、地方の行政機構を自らの手に握るなど、行動は次第に反乱の様相を強めていきます。

将門、新皇を名乗る

こうした中、将門は自らを「新皇」と称して独自の政権を関東に樹立しました。

新皇とは、新しい天皇という意味です。

これは朝廷に対する重大な反逆行為であり、朱雀天皇のもとで追討軍が編成されます。

藤原秀郷・平貞盛による追討

将門討伐の命を受けたのは、藤原秀郷や、将門と敵対していた従兄弟の平貞盛です。

秀郷・貞盛の連合軍は将門を追い詰め、下総国の猿島で将門を討ち取りました。

押領使、藤原秀郷

藤原秀郷

藤原秀郷

藤原秀郷は、下野国の地方武士で、弓術に優れ百足退治伝説で有名です。

この時は、下野国の押領使に任命されていました。

押領使とは、諸国の反乱を平定するための令外官です。

乱の影響

平将門の乱は、律令制度が地方で十分に機能しなくなっていたことを象徴する出来事であり、後に成立する武士階級の原型の台頭を示す重要な転換点でもありました。

将門自身は当時「武者」として活動していましたが、彼のような存在がやがて「武士」へと発展していく契機となります。

将門は一時、朝廷に背いた「朝敵」とされましたが、後世では関東の人々から「英雄」として信仰され、現在も首塚をはじめとする伝説が語り継がれています。