散々、破(前338)る、カイロネイアの戦い

カイロネイアの戦いは、マケドニアのフィリッポス2世がアテネ・テーベ連合軍を破った戦いです。

この記事では、カイロネイアの戦いについて整理し、高校世界史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。

ギリシアの群雄割拠時代

前371年のレウクトラの戦いで、テーベはスパルタを破り、一時的にギリシアの覇権を握りました。しかし、その後の戦いでテーベの将軍エパメイノンダスが戦死すると、指導者を失ったテーベは急速に衰退します。

この頃、スパルタもアテネもすでに力を失っており、ギリシア全体は群雄割拠の混乱状態になります。そのすきを突いて台頭してきたのが、北方で勢力を伸ばしていたマケドニアです。

マケドニアのフィリッポス2世

マケドニアは、ギリシア北方のドーリア系の部族国家です。王政の政治体制を取っていたため、民主政のアテネ人からは、「バルバロイ(蛮族)」と呼ばれていました。

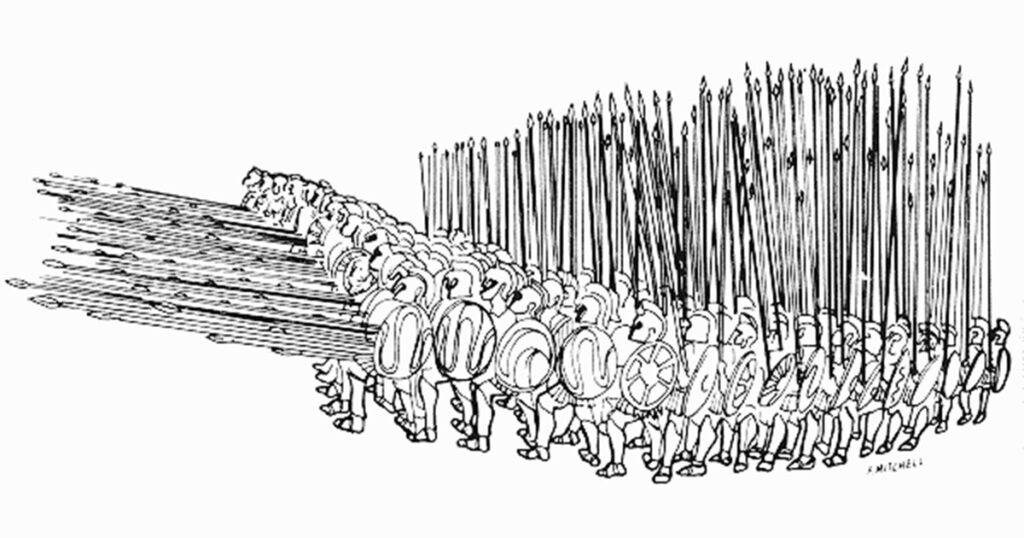

マケドニア式ファランクス

王のフィリッポス2世は、若い頃、テーベに人質として送られ、名将エパメイノンダスのもとでファランクス(重装歩兵による密集隊)の戦術を学んだといわれています。

帰国後、23歳の若さで王位についたフィリッポス2世は、この戦術を発展させ、5メートルを超える槍を装備した歩兵による新たな密集隊形を組織しました。

この新しい部隊編成により、従来の重装歩兵が用いた槍の長さ(約2〜3メートル)よりもはるかに長い槍を活かして、敵に先手を取ることができるようになりました。

こうして生まれたこの戦法は「マケドニア式ファランクス」と呼ばれるようになります。

アテネで和平派と主戦派が対立

マケドニアの勢力拡大に対し、アテネでは意見が分かれました。

支持を受ける「主戦派」

イソクラテスを中心とする和平派と、デモステネスを中心とする主戦派が対立します。

最終的にアテネでは主戦派が優勢となり、テーベと同盟してマケドニアに宣戦しました。

カイロネイアの戦い ― マケドニアがギリシアの覇権を握る

前338年、カイロネイアの戦いにおいて、フィリッポス2世率いるマケドニア軍は、アテネとテーベの連合軍と激突しました。

フィリッポス2世は、マケドニア式ファランクスを主力として正面から敵を押さえ込み、自らは右翼で歩兵を指揮しました。

一方、左翼を指揮した息子のアレクサンドロス(当時18歳)は、騎兵隊を率いて側面攻撃を敢行し、テーベ軍の精鋭を撃破しました。

この勝利によって、マケドニアはギリシアの覇権を掌握しました。

コリントス同盟 ― マケドニアがギリシアの盟主に

カイロネイアの戦いの翌年の前337年、フィリッポス2世は、スパルタを除く全ギリシアのポリスからなるコリントス同盟(コリント同盟、ヘラス同盟)を結成しました。マケドニアがその盟主となり、ギリシアは名目上ひとつに統一されます。

ペルシア遠征計画の発表

同盟の会議でフィリッポス2世は、ペルシア遠征計画を発表し、諸ポリスから支持を受けました。

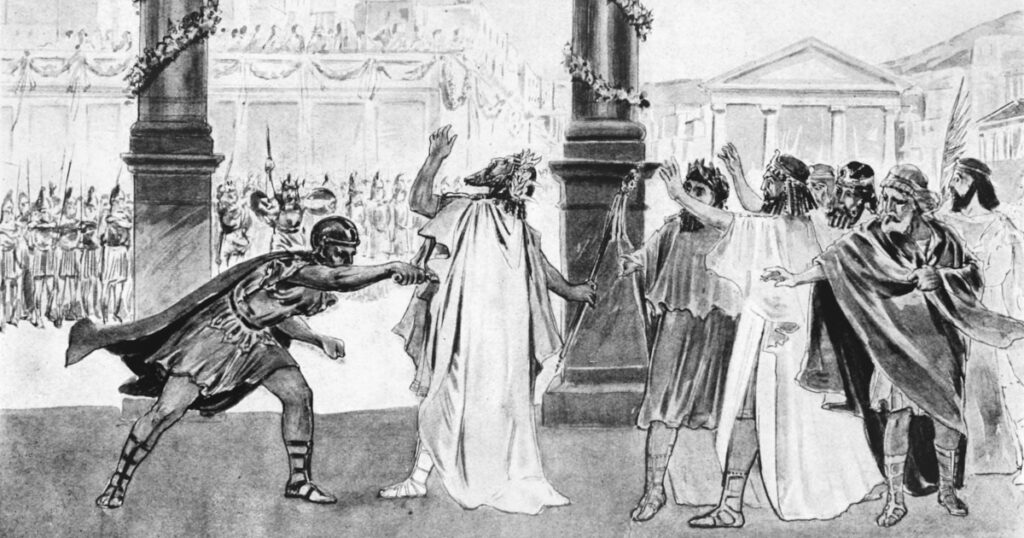

フィリッポス2世の暗殺

しかし、遠征の準備が進む中、フィリッポス2世は娘の結婚式で護衛に暗殺されます。

その志は息子のアレクサンドロスに引き継がれ、やがて彼は東方遠征を実行し、世界帝国を築くことになります。

関連年表

古代ギリシアの歴史は、次の通りです。

| 年号 | 出来事 |

|---|---|

| 前2000年頃 | クレタ文明の成立(クレタ島を中心に青銅器文明が成立) |

| 前1450年 | ミケーネ文明の成立(ペロポネソス半島に青銅器文明が成立) |

| 前621年 | ドラコンの立法 |

| 前594年 | ソロンの改革 |

| 前561年 | ペイシストラトスの僭主政治 |

| 前527年 | ヒッピアスの僭主政治 |

| 前510年 | ヒッピアスが追放される |

| 前508年 | クレイステネスの改革 |

| 前500年 | イオニア植民市の反乱 |

| 前492年 | 第1回ペルシア戦争 |

| 前490年 | 第2回ペルシア戦争(マラトンの戦い) |

| 前480年 | 第3回ペルシア戦争(テルモピレーの戦い) |

| 前480年 | 第3回ペルシア戦争(サラミス海戦) |

| 前479年 | 第4回ペルシア戦争(プラタイアの戦い) |

| 前478年 | デロス同盟 |

| 前443年 | ペリクレス時代の始まり |

| 前431年 | ペロポネソス戦争 |

| 前399年 | ソクラテスの刑死 |

| 前371年 | レウクトラの戦い |

| 前338年 | カイロネイアの戦い |

| 前337年 | コリント同盟(コリントス同盟)の成立 |

| 前334年 | アレクサンドロス大王の東方遠征 |

| 前333年 | イッソスの戦い |

| 前331年 | アルベラの戦い(ガウガメラの戦い) |

| 前330年 | アケメネス朝ペルシアの滅亡 |

| 前323年 | アレクサンドロス大王の死 |