語呂合わせ

南都(710)大きな、平城京

平城京は、元明天皇によって造営された都城です。

藤原京から遷都されました。

この遷都によって、奈良時代(710-794年)が始まりました。

この記事では、藤原京から平城京への遷都について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。

目次

元明天皇とは

元明天皇

元明天皇

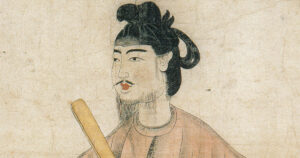

平城京への遷都を行った元明天皇は、天智天皇の娘で、夫は草壁皇子です。

息子に文武天皇、娘に元正天皇がいます。

文武天皇の没後、孫の首皇子(のちの聖武天皇)の即位までの中継ぎとして即位しました。

在位中に和同開珎の鋳造(708年)、平城京への遷都(710年)、古事記(712年)や風土記(713年)の編纂などが行われました。

あわせて読みたい

708年 和同開珎の鋳造

「国立文化財機構所蔵品統合検索システム」(和同開珎)を加工して作成 語呂合わせ 名を焼(708)く、和同開珎の鋳造 覚え方 708年の和同開珎の「250年前」である。 708…

あわせて読みたい

712年 古事記の撰上

語呂合わせ 奈良で人に(712)聞いて、古事記 覚え方 『奈良の文学、不満二個』(天平文化の文学) 不 = 風土記 満 = 万葉集 二 = 日本書紀 個 = 古事記 古事記が筆録し…

あわせて読みたい

713年 風土記の撰上

語呂合わせ 無いさ(713)ほとんど、風土記 覚え方 『奈良の文学、不満二個』(天平文化の文学) 不 = 風土記 満 = 万葉集 二 = 日本書紀 個 = 古事記 風土記です。 常…

遷都のきっかけ

遣唐使の粟田真人が704年に帰国し、藤原京と唐の長安の違いを報告したことがきっかけという説があります。

藤原京の場合、宮が都の真ん中にあるのに対して、長安では北部中央にあります。

また、宮の大きさも簡素で儀礼を行う空間として不十分でした。

あわせて読みたい

694年 藤原京へ遷都

語呂合わせ 老朽へ 覚え方 694年の藤原京へ遷都は、794年の平安京へ遷都の「100年前」である。 694年 藤原京へ遷都 794年 平安京へ遷都 藤原京です。 飛鳥浄御原宮から…

平城京

平城京の朱雀門

平城京の朱雀門

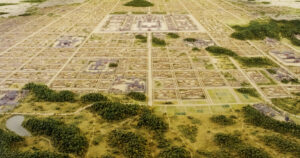

平城京は、奈良盆地の北側に造られた都城です。

唐の長安城がモデル

平城京は唐の長安(現在の西安)をモデルとして設計されました。

長安城は当時世界最大の都市で、人口約100万人を擁する国際都市でした。

平城京はこの長安城を4分の1程度に縮小したものでしたが、それでも東西約4.3km、南北約4.8kmという巨大な都市でした。

平城京には5 ~ 10万人の人々が住んだといわれています。

条坊制による区画整備

平城京の条坊図

平城京の条坊図

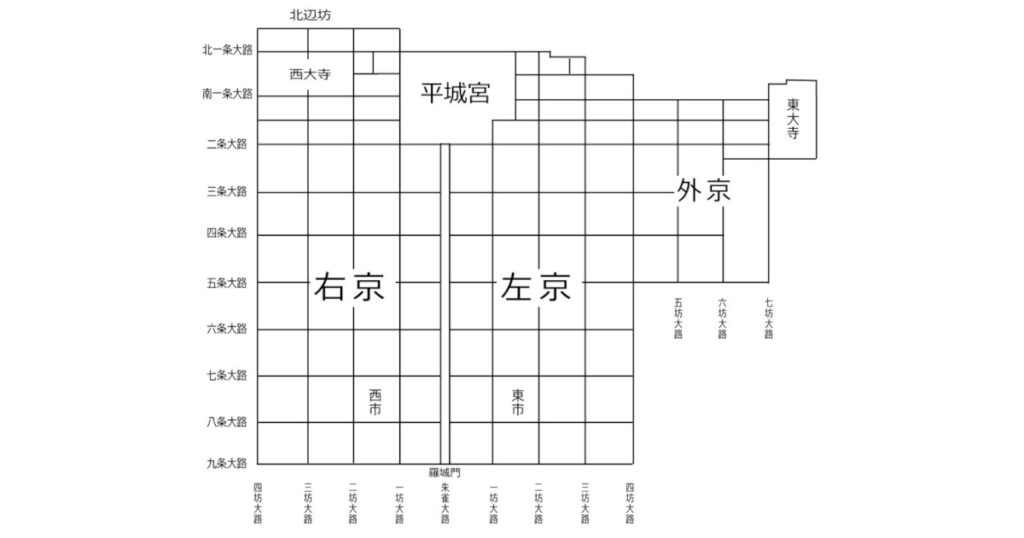

平城京は、条坊制と呼ばれる碁盤の目状に区画する都市計画制度を採用しました。

南北に朱雀大路が走り、右京(西側)と左京(東側)に区切られていました。

- 朱雀大路:都の中央を南北に貫く幅約74mの大通り

- 右京:朱雀大路の西側(天皇から見て右側)

- 左京:朱雀大路の東側(天皇から見て左側)

この配置は天子南面の思想に基づいています。

天子(天皇)は南を向いて政治を行うため、その視点から左右が決まるのです。

都城制による「宮」と「京」の区別

平城京は都城制により「宮」と「京」に明確に分けられていました。

宮

平城宮(模型)

平城宮(模型)

宮は、天皇の住居や政務・儀式を行う区域で、平城宮がこれに相当します。

平城宮には、天皇の居所である内裏、儀式を行う大極殿、政務を行う朝堂院などがありました。

平城宮の構造は次のとおりです。

- 内裏:天皇の居所

- 大極殿:重要な儀式を行う建物

- 朝堂院:日常的な政務を行う場所

- 各官庁:太政官、民部省、兵部省などの官庁建物

京

京は、民衆の居住区域です。

西市と東市

平城京には西市と東市という二つの市場が設置されました。

監督している役人が市司です。

犯罪や不正の取り締まりや商品価格の管理などを行っていました。

外京

平城京の特徴的な点は外京の存在です。

左京の東側に張り出した部分で、興福寺などの大寺院が建立されました。

これは長安城にはない日本独自の工夫で、仏教文化の発展に重要な役割を果たしました。

南都六宗

平城京は、仏教文化の中心地として発展しました。

後に平安京遷都後、平安京から見て南に位置することから南都とも呼ばれるようになります。

平城京を中心に栄えた仏教の6つの学派を南都六宗といいます。

南都六宗は、三論宗、成実宗、法相宗、倶舎宗、華厳宗、律宗の六学派です。

覚え方

『参上!ホークが蹴りを入れる』(南都六宗)

参 = 三論宗

上 = 成実宗

ホ = 法相宗

ク = 倶舎宗

蹴 = 華厳宗

り = 律宗

法相宗

遣唐使で唐に渡った道昭が、玄奘に学んで日本にもたらされたと言われています。

法相宗の有名な人物としては義淵、良弁、玄昉、行基、道鏡がいます。

あわせて読みたい

752年 大仏開眼供養

語呂合わせ 名も豪に(752)、東大寺大仏の完成 覚え方 752年の大仏開眼供養は、552年の仏教伝来(壬申説)から「200年後」です。 東大寺の盧舎那仏天皇の出席のもと行…

あわせて読みたい

766年 道鏡、法王になる

菊池容斎, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons 語呂合わせ 南無、無(766)理に、道鏡となる 道鏡となりました。 この記事では、道鏡の法皇就任について整理し、高校日本…

律宗

鑑真によって伝えられました。

あわせて読みたい

753年 鑑真の来日

語呂合わせ 難が来日 唐の僧である鑑真を伝えました。 この記事では、鑑真の来日について整理し、高校日本史で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。 鑑真来…

南都七大寺

平城京に建てられた寺院のうち、7つの官寺(朝廷の保護を受けた寺院)は南都七大寺と称されました。

南都七大寺は、薬師寺、東大寺、大安寺、元興寺、西大寺、興福寺、法隆寺を指します。

覚え方

『やっぱり、東大が最高峰』(南都七大寺)

や = 薬師寺

東 = 東大寺

大 = 大安寺

が = 元興寺

最 = 西大寺

高 = 興福寺

峰 = 法隆寺

薬師寺

奈良時代の薬師寺(模型)

奈良時代の薬師寺(模型)

薬師寺は、天武天皇の皇后(後の持統天皇)の病気平癒を祈願して建立されました。

薬師寺東塔

薬師寺東塔

薬師寺東塔

薬師寺東塔は、「凍れる音楽」と称される美しい三重塔です。

一見すると6階建てに見えますが、下から1、3、5番目の小さな屋根は裳階と呼ばれる飾り屋根で、実際は3階建てです。

薬師三尊像

薬師三尊像

薬師三尊像

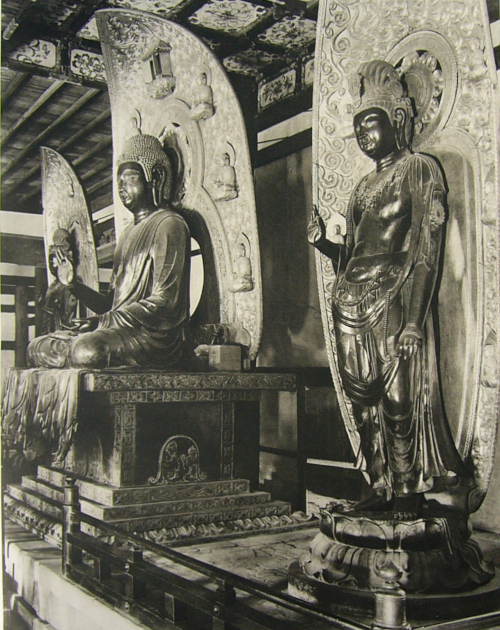

薬師寺金堂の薬師三尊像は、白鳳文化の代表的な彫刻です。

東大寺

奈良時代の東大寺(模型)

奈良時代の東大寺(模型)

東大寺は、華厳宗の大本山です。

聖武天皇により建立され、大仏殿に盧舎那仏(奈良の大仏)が安置されました。

あわせて読みたい

752年 大仏開眼供養

語呂合わせ 名も豪に(752)、東大寺大仏の完成 覚え方 752年の大仏開眼供養は、552年の仏教伝来(壬申説)から「200年後」です。 東大寺の盧舎那仏天皇の出席のもと行…

東大寺法華堂

東大寺法華堂(三月堂)

東大寺法華堂(三月堂)

東大寺法華堂(三月堂)は、現存する奈良時代建築の代表例です。

大安寺

奈良時代の大安寺(模型)

奈良時代の大安寺(模型)

大安寺は、聖徳太子の建てた道場に始まります。

藤原京の大官大寺が平城京に移転したもので、平城京遷都時に大安寺となりました。

元興寺

奈良時代の元興寺(模型)

奈良時代の元興寺(模型)

元興寺は、蘇我馬子が建立した飛鳥寺が平城京に移転したものです。

あわせて読みたい

587年 丁未の乱

語呂合わせ Go、矢、流(587)れる、丁未の乱 崇仏派の乱で滅ぼしました。 この乱により、物部氏が滅ぼされ、蘇我氏の権力が確立される契機になりました。 この記事では…

西大寺

奈良時代の西大寺(模型)

奈良時代の西大寺(模型)

西大寺は、称徳天皇により建立された寺院です。

興福寺

興福寺

興福寺

興福寺は、法相宗の本山です。

藤原氏の氏寺として栄えました。

興福寺仏頭

興福寺仏頭

興福寺仏頭

興福寺仏頭は、日本彫刻史上の名作として知られています。

法隆寺

法隆寺は、聖徳太子ゆかりの寺院で、世界最古の木造建築物として有名です。

あわせて読みたい

593年 聖徳太子の摂政

語呂合わせ 国民(593)歓迎、聖徳太子の摂政 崇峻として国政を担当させました。 推古天皇は、女性初の天皇です。 聖徳太子は、蘇我馬子とともに国政改革に着手し、中央…

法隆寺金堂壁画

法隆寺金堂壁画

法隆寺金堂壁画

法隆寺金堂壁画は、白鳳文化の代表的な絵画です。

法隆寺金堂は飛鳥文化の建築物です。

中国の敦煌石窟壁画と類似しており、中国仏教の影響を受けていたことがわかります。

1949年に火災で損傷し、1950年の文化財保護法の制定のきっかけになりました。

奈良時代、始まる

平安京に都が遷されるまでの約80年間を奈良時代といいます。

あわせて読みたい

794年 平安京へ遷都

名古屋太郎, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons 語呂合わせ 鳴くよ(794)ウグイス、平安京 覚え方 794年の平安京へ遷都は、694年の藤原京へ遷都の「100年後」である…